『世界は時間でできている』という本にプロセス的記憶とタイプ的記憶という対比があります。

難解な内容のため、僕自身もまだ消化しきれていないところはありますが、最初にこの部分を読んだとき、ピンとくるものがありました。

「これはタスクシュートと共鳴するところがあるような気がする」という直感です。

以下が該当のくだりです。

各運動記憶は、システムに生じる重ね合わせ可能な(同一時間長かつ同一タイプの)運動切片の集積である。異なるタイプ・時間長の運動、運動に随伴する現象成分、運動と運動の問の「待ち時間」、これらはすべて捨象される。一つの運動記憶は、これらの運動切片によって、そしてこれらの運動切片のみによって更新され完成される。一枚の文書ファイルが、完成に至るまでの「編集履歴」の反復と更新の成果であるのと同じ意味で、現在の運動回路は過去の運動切片によって作られている。

とても難解です。

そこで本書ではいくつかの喩えを用いて説明しています。

その喩えの一つである「自転車に乗れるようになった経験」が分かりやすいので、これを取り上げます。

誰しも幼少時代に補助輪なしで自転車に乗れるようになるべく繰り返し練習に励んだ、という経験があるでしょう。

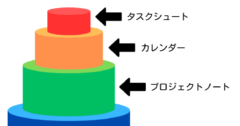

もしこの練習について、タスクシュートを使って正確に記録に残していたなら次のようになるでしょう。

- 7月11日 13:11~13:33 お父さんと自転車乗りの練習

- 7月12日 10:20~10:49 お父さんと自転車乗りの練習

- 7月13日 11:43~12:08 お母さんと自転車乗りの練習

このような記録(=プロセス的時間)が自転車に乗れるようになるまで積み上げられていくことになります。

そして、いつしか「補助輪なしで自転車に乗れるようになる」日がやってきます。

このとき、積み上げた記録の上に「補助輪なしで自転車に乗れるようになる」という成果が乗っています。

そもそも「補助輪なしで自転車に乗れる」の実体とは何でしょう?

それが本書の中で「運動記憶」と呼ばれているものです。

本書では以下のように表現されています。

必要な時だけ目覚めて活動し、用が済めばおとなしく眠っているというのは不思議な話だ。実際、いつでも自転車にまたがれば乗れてしまう

僕がピンときたのは、まさにこのくだりを読んだときです。

おそらく、ここまで読んでくださった方も同じようなピンがきているのではないかと思います。

つまり、運動記憶とは?