以下の記事の中に登場する「時間に名前をつける」という言葉が印象に残りました。

1,000円ぽっちのお金が「お年玉」という名前がついた瞬間に、子供たちにとっては急激に価値のあるものとなり、それを大事に使おうという思考に切り替わる。

この経験は多くの人に通じることなのではないでしょうか。

そして「時間」も全く同じなんです。

時間にも名前をつければ、そこに思考や感情はしっかりと及ぶようになる。

意識しないとピンと来ないことだとは思うのですが「平日」と「休日」という時間の分け方も時間に名前をつけている例だと言えます。

この日は平日、この日は休日というように名前があることで思考が切り替わる。

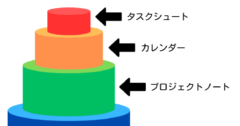

タスクシュートをお使いの方はご存知のとおり、タスクシュートを使うことでおのずと「時間に名前をつける」ことになります。

- 「自分が使っている時間に名前をつけた方がいいですよ」と言われて名前をつける

のに比べると

- 「今から自分が始めようとしていることは何か?」という問いに答える形で名前をつける

のは、行為としては同じでもそれに対する意識は著しく異なるでしょう。

前者は極端な話、「言われたから仕方なくつける」という受動的なモードなのに対し、

後者はおのずと能動的なモードで臨むことになります。

頭の中にある「今から自分が始めようとしていること」をいったん頭の外に書き出すことで、これを目で見て再確認でき、もしそこから“脱線”したのならすぐにこれに気づくことができます。

例えば、ふと、ショート動画を見続けていることに気づき、タスクシュートに目をやると「noteの執筆を進める」というタスクを実行中であることが分かる。

おそらく執筆ねたを求めてネットサーフィンをしていた折に、たまたま目に留まった動画を再生し、その関連動画として表示されたショート動画を見始めたら、そこから数珠つなぎに関連動画を見続ける流れに突入してしまったのでしょう。

タスクシュートを使うことでこのような“脱線”を完全に防ぐことができる、わけではありません。

それでも、今の自分が何に意識を向けているのか、向けようとしているのかという“本線”を敷設できるため、脱線していることに気づいたのなら、戻ることができます。

そして、これは記録が残っていればですが、具体的にいつから脱線していたのか、脱線開始ポイントを特定することで、脱線していた時間がいかほどだったのかを後から知ることができます。

この情報は“脱線事故”の再発防止策を考える上で役に立つでしょう。

このように、タスクシュートでリアルタイムに自分が使っている時間に名前をつけ、記録を残しながら過ごすことで自分の時間の使い方に意識的になることができます。

後からふり返ったときに「今日はどうしてこれしか仕事が進まなかったのか?」という問いに対して明確な根拠をもって答えられるようにもなるでしょう。

とはいえ、これはタスクシュートを使うことの副次的な効果に過ぎないと考えています。

では、主たる効果とは何か?