前回の記事の続きです。

タイトルの通り、記録には傍観者目線の記録と当事者目線の記録がある、という話を書きました。

後から読み返して役に立つのは後者の当事者目線の記録です。

ここで言う「役に立つ」とは、残した記録を参照することでその後の行動がスムーズに起こせるようになる、といった意味合いです。

このときの「役に立つ」は大きく分けて次の2つの役立ち方があります。

- 行動の手順が分かる

- 行動の後押しが得られる

いずれも行動にまつわる「迷い」が晴れ、進むべき道が切り開かれるイメージを想起させます。

前者の記録(行動の手順が分かる)によって

- 何から手をつければいいのか分からず、文字通り手が止まってしまう

事態を避けることができます。

後者の記録(行動の後押しが得られる)によって

- 何をすればいいのかは分かっているが、なかなか手をつけられない

事態を打破できます。

一般的に、記録が役に立つシーンというのは前者の「手順の記録」の活躍によるものが多いでしょう。

一年前に取り組んだ確定申告にまつわる、いつ何をどのように進めたのかの記録が、そのまま行動のレシピとして活用できるシーンです。

一方、そういった具体的な手順が書かれていない、言ってみれば「体験の記録」であっても、これを読み返すことで行動の後押しが得られることがあります。

「手順の記録」は直接的に役に立つのに対し、「体験の記録」は間接的に役に立つのです。

言い換えれば、前者は文面に「答えがある」のに対し、後者は行間に「ヒントが隠れている」ということになります。

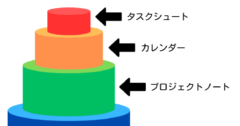

そして、前回の記事で「タスクシュートの記録は当事者目線である必要がある」と書きましたが、これは「体験の記録」が該当します。

具体的にはどのような記録でしょうか。