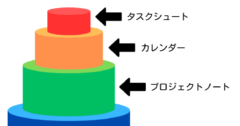

タスクシュートは一見すると「スケジューラー」のように見えます。

でも実際には、もっと根本的なこと、すなわち「自分で自分の環境をつくること」をサポートしてくれるツールです。

タスクシュートは言わば習慣形成の支援装置なのです。

私たちは多くの行動を、無意識のうちに行っています。

通勤の道順、朝の身支度、夜の歯磨き。

これらの行動は“環境”に埋め込まれ、すでに「信号」として処理されているため、特に意識することなく実行されます。

これら「無意識の習慣」は、しかし、最初からそうだったわけではありません。

必ず最初には「考える」ステップがあったはずです。

『暇と退屈の倫理学』に「肝試しと習慣」という興味深い一節があります。

ここでは、習慣を「周囲の環境をシグナルの体系に変換すること」だと定義しています。

そして、以下のように指摘します。

人間は考えてばかりでは生きていけない。毎日、教室で会う先生の人柄が予想できないものであったら、子どもはひどく疲労する。毎日買い物先を考えねばならなかったら、人はひどく疲労する。だから人間は、考えないですむような習慣を創造し、環世界を獲得する。人間が生きていくなかでものを考えなくなっていくのは必然である。

これは、タスクシュートの考え方と深く共鳴します。

タスクシュートを使うことで、「あ、これは習慣にしたい」と思った行動を記録し、リピートタスク化し、そして忘れてもよい状態へと導くことができます。

記録を通じて“何をしているか”を知り、リピートタスク化を通じて“いつやるか”を固定化する。

こうして環境はシグナルに変わり、行動は習慣として組み込まれていくのです。

このように、タスクシュートを通して日々の行動が可視化され、リピートタスク化されるというプロセスは、まさに“環境”を“シグナルの体系”に変えていく営みです。

では、なぜ私たちはそんな変換を望むのでしょうか?

そして、タスクシュートがその変換をサポートするとはどういう意味なのでしょうか?

今回お伝えしたいのは、「習慣とは単なる繰り返しではなく、自分にとっての“環世界”を意識的に設計する営みなのだ」という視点です。

そしてその設計には、記録とリピートタスク化という地味で地道な操作が何よりの支えとなることを、改めて見ていきます。