今月書いた記事をふり返ってみます。

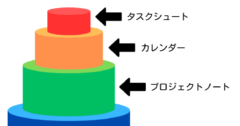

全部で20本の記事を書きましたが、大きく4つのグループに分けられます。

1. Capacitiesの運用・プロジェクトノート・デイリーページ

- Capacitiesでのデイリーページとプロジェクトノートの運用その1

- Capacitiesでのデイリーページとプロジェクトノートの運用その2

- Capacitiesでのデイリーページとプロジェクトノートの運用その3

- 改めて、プロジェクトとは何か?

- Capacities導入前に抱えていた課題その1

- Capacities導入前に抱えていた課題その2

- 前日のデイリーレビューをCapacitiesで行う効用

- ログレビュー駆動プロジェクト

- 多面差しツールとしてのCapacities

- Capacitiesでの多面差しがうまく回っている理由

2. プロジェクト管理・進行上の心理と工夫

- 「いつかやる」と「いずれやる」の違い

- 「いずれやる」になかなか取りかかれない理由

- プロジェクトノートの項目を見直すことで取りかかりやすさを高める

3. タスクシュートの実践・チェックリスト思考

- タスクシュートの習熟度チェックリスト

- チェックリストで始めてチェックリストで終える

- タスクシュートがプロンプトだとすると?

- Re: タスクシュートがプロンプトだとすると?

4. 日常タスク・メンタル負荷・後回し問題

- 「メンタルのリボ払い」をやめるには

- なぜ「その場で即座に処理する」ことができないのか

- 「その場で即座に処理する」と「後回しにする」のいいとこ取りを目指す

以下、それぞれのグループごとにふり返ってみます。

1. Capacitiesの運用・プロジェクトノート・デイリーページ

まず、月の前半はCapacitiesという新しいノートツールの運用に試行錯誤していました。

デイリーページとプロジェクトノートをどう連携させるか。

実際に使い始めてみると、日々のログが自然とプロジェクトごとに集約されていく感覚があり、これまでEvernoteやCosense(旧Scrapbox)で感じていた「情報の分散」や「管理の煩雑さ」が、少しずつ解消されていくのを実感しました。

特に印象的だったのは、デイリーページからプロジェクトノートへのリンク、そしてバックリンク機能の存在です。

これによって、プロジェクトの発足から日々の進行、そして振り返りまでが一気通貫で管理できるようになりました。

プロジェクトノートには「Time frame(期間)」や「Status(ステータス)」を設定できるので、「今どのプロジェクトに注力すべきか」が一目で分かるのがポイントです。

また、Capacitiesのタブマネージャ機能を使った「多面差し」も、個人的には大きな発見でした。

複数のプロジェクトを同時並行で少しずつ進めていく、いわゆる「多面差し」は、これまでなかなかうまく回せなかった課題の一つでしたが、タブを切り替えながら巡回することで、自然と「次の一手」が見えてくる感覚がありました。

タブの数が増えすぎると自然と整理したくなる、というのも面白い現象です。

一方で、Capacities導入前の運用をふり返ると、EvernoteやCosenseではプロジェクトノートが増えすぎて管理が煩雑になったり、デイリーページが形骸化してしまうといった課題がありました。

Capacitiesでは「デイリーページ=その日のタイムライン」ではなく、「その日のログを一望する場」として再定義し、前日のレビューを通じてプロジェクトを自然に進める「ログレビュー駆動プロジェクト」という新しい運用スタイルにたどり着きました。

2. プロジェクト管理・進行上の心理と工夫

中盤以降は、プロジェクト管理やタスク実行における心理的なハードルや工夫について、より深く掘り下げていきました。

「いつかやる」と「いずれやる」の違いを明確にし、後者に“昇格”させることで実現確率が高まること。

また、「いずれやる」から「進行中」へ移行する際の不安やストレスをどう乗り越えるか。

実際の事例を交えながら、不安を言語化し、プロジェクトノートの項目として「望んでいる結果」と「不安に感じていること」を明示することで、次の一手が自然と見えてくる仕組みを提案しました。

3. タスクシュートの実践・チェックリスト思考

後半は、タスクシュートの実践とチェックリスト思考の深化がテーマとなりました。

タスクシュートの習熟度を初級・中級・上級に分けてチェックリスト化し、日々の実践を通じて「記録→振り返り→改善」のサイクルを回すことの大切さを再確認しています。

あらゆる仕事はチェックリストで始まり、チェックリストで終わる。

タスクシュートは単なる記録ツールではなく、思考と行動の“プロンプト”である。

そんな気づきもありました。

- リストの質を高めること

- 実行の余白や遊びを残すこと

- 意図せぬ出力を発見の機会と捉えること

タスクシュート的思考の成熟についても、今月は何度も立ち止まって考える機会がありました。

4. 日常タスク・メンタル負荷・後回し問題

そして最後は、日常タスクの「後回し」や「メンタルのリボ払い」問題について。

Twitterブックマーク処理や領収書整理など、溜めるほどに負荷が増すタスクに対しては、「その場で即座に処理」することの重要性と、それが難しい場合の“打たせて取る”アプローチ(思い出すヒントだけ残す)を提案しています。

自分の処理能力を過小評価しがちな心理や、リソース消費への不安、早合点による失点回避など、後回しの背景にある心の動きも改めて分析しました。

総じて今月は、ツールの使い方やタスク管理のテクニックだけでなく、「なぜそれがうまくいくのか/いかないのか」という根本的な問いに向き合い、日々の実践を通じて自分なりの最適解を探る一ヶ月となりました。

Capacitiesやタスクシュートといったツールを通じて、行動と思考の両面から「自分をうまく回す」ためのヒントを多く得ることができたと感じています。