佐々木正悟さんのPodcast「グッドモーニングバイブス(GMV)」で以下のようなトピックがありました。

▼【GMV219】なぜタスクシュートに記録するのを忘れないか?

ざっくりまとめると以下の通りです。

- 「集中しているときは、目が4つある感じがする」

- タスクシュートの開始時刻を入力した瞬間に「目」が現れる

- その「目」は自分を見守っている(見張っているわけではない)

- タスクの開始終了時にこの「目」が動く

- だから絶対にタスクシュートのことを思い出す

- 仕事のタスクを開始したのに、仕事とは関係のないマンガを読み始めると「目」が動く

- 「目」が動く=たすくまに入力した内容を変える(=実態に合わせる)合図

- 「目」は自分が何をしているのかを常に把握している

- この「目」が意識できている限り、開始終了時刻の入力を忘れるということはあり得ない

この話を聴いて、即座に昨年9月19日に自分で描いた以下のイラストを思い出しました。

関連記事

-

「観察者」としてのタスクシュート

-

「航海日誌」としてのタスクシュート

-

「レシピ」としてのタスクシュート

-

「稽古場」としてのタスクシュート

-

「台帳」としてのタスクシュート

-

「ダッシュボード」としてのタスクシュート

-

「防波堤」としてのタスクシュート

-

「自分の取扱説明書」としてのタスクシュート

-

「プロンプター」としてのタスクシュート

-

「現実を映す鏡」としてのタスクシュート

-

「もう一人の自分」としてのタスクシュート

-

「栞」としてのタスクシュート

-

「掃除マネージャー」としてのタスクシュート・後編

-

「掃除マネージャー」としてのタスクシュート・中編

-

「掃除マネージャー」としてのタスクシュート・前編

-

「タイムキーパー」としてのタスクシュート・後編

-

「タイムキーパー」としてのタスクシュート・前編

-

「路線図」としてのタスクシュート・後編

-

「路線図」としてのタスクシュート・前編

-

時間の鉗子としてのタスクシュート

-

8月6日と8月7日

-

透明な農具と見えない実り

-

着手するだけでいいと分かっていても依然として取りかかれない問題

-

やればすぐ終わるタスクばかりを優先しがち問題

-

「出直し」のすすめ・その3

-

「出直し」のすすめ・その2

-

「出直し」のすすめ・その1

-

タスクに取りかかるハードルを下げる「見積もりだけなら無料」作戦・その3

-

タスクに取りかかるハードルを下げる「見積もりだけなら無料」作戦・その2

-

タスクに取りかかるハードルを下げる「見積もりだけなら無料」作戦・その1

-

人が残した記録をAIは正しく解釈できるのか

-

記録の振り返りは一期一会

-

使った時間の記録をその都度いちいち記録に残す効用

-

記録を残すのは「どうしてこうなった?」に答えられるようにするため、だけではない

-

リピートタスクは今日の偶然の発見を明日以降の必然に変える

-

必要なモノを即座に取り出せる仕組み

-

似たモノを集めてその総称を考える

-

タスクシュートの原点を遡る・その3

-

タスクシュートの原点を遡る・その2

-

タスクシュートの原点を遡る・その1

-

タスクシュートはマップヘイターかマップラバーか

-

“今”を知るためのプラン、“今”に没頭するための記録

-

プロジェクトは記録から始まり記録に還る・その4

-

プロジェクトは記録から始まり記録に還る・その3

-

プロジェクトは記録から始まり記録に還る・その2

-

プロジェクトは記録から始まり記録に還る・その1

-

実行したのにログには残さないようにしているタスク

-

正しく見積もった一日をどう過ごせば良いか?

-

一日を正しく見積もるとはどういうことか?

-

タスクやプロジェクトに早く取りかかりたければ「流動性」を高める

-

プロジェクトを「自走」させるには

-

「すぐやる」「後でやる」「いつかやる」、タスクシュートで3つの“網”を使い分ける

-

記録は知らぬ間に「成る」

-

クロノス的な記録とカイロス的な記録

-

どこまでプランを立てる? どこからアドリブでいく?

-

「くり返し行うタスク」には2つのタイプがある

-

タスクシュートは「速さ」ではなく「早さ」を追求する

-

いつかやりたいことにベストなタイミングで取りかかるために

-

過去の自分から実行の後押しを得るための記録の残し方

-

「時間をムダにした」と感じたとき、タスクシュートが提示する“もうひとつの見方”

-

やるべきことに手が着けられないとき、タスクシュートが教えてくれること

-

タスクシュートは、時間をどう捉えているのか?

-

2025年6月のTCジャーナルのふり返り

-

「その場で即座に処理する」と「後回しにする」のいいとこ取りを目指す

-

なぜ「その場で即座に処理する」ことができないのか

-

「メンタルのリボ払い」をやめるには

-

Re: タスクシュートがプロンプトだとすると?

-

タスクシュートがプロンプトだとすると?

-

チェックリストで始めてチェックリストで終える

-

タスクシュートの習熟度チェックリスト

-

プロジェクトノートの項目を見直すことで取りかかりやすさを高める

-

「いずれやる」になかなか取りかかれない理由

-

「いつかやる」と「いずれやる」の違い

-

Capacitiesでの多面差しがうまく回っている理由

-

多面差しツールとしてのCapacities

-

ログレビュー駆動プロジェクト

-

前日のデイリーレビューをCapacitiesで行う効用

-

Capacities導入前に抱えていた課題・その2

-

Capacities導入前に抱えていた課題・その1

-

改めて、プロジェクトとは何か?

-

Capacitiesでのデイリーページとプロジェクトノートの運用・その3

-

Capacitiesでのデイリーページとプロジェクトノートの運用・その2

-

Capacitiesでのデイリーページとプロジェクトノートの運用・その1

-

当面のCapacitiesの役割

-

続・メモを残しこれを活用する上でのCapacitiesの役割

-

メモを残しこれを活用する上でのCapacitiesの役割

-

メモを残しこれを活用する上でのCosenseの役割

-

メモを残しこれを活用する上でのEvernoteの役割

-

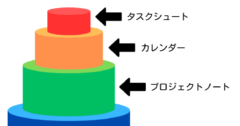

メモを残しこれを活用する上でのタスクシュートの役割

-

CapacitiesとCosenseの棲み分けをどうするか

-

CapacitiesでTCジャーナルを“束ね直す”

-

記録をもとに流れをつくる

-

記録を残すといいことがある?

-

メモを「束ねる」とは何をすることか?(Cosense編)

-

メモを「束ねる」とは何をすることか?(Evernote+Todoist編)

-

毎日発生するメモをもとに「最終成果物」を作るために

-

毎日発生するメモの「前処理」・その4

-

毎日発生するメモの「前処理」・その3

-

毎日発生するメモの「前処理」・その2

-

毎日発生するメモの「前処理」・その1