前回の記事の続きです。

目下、引っ越し準備にいそしんでいます。

「引っ越し」という言葉はこれまでのTCジャーナルの中でくり返し登場しています。

その多くは以下のように喩えとしての起用でした(該当部分のみ引用)。

- 引っ越しをすることで不要品を捨てる踏ん切りがつくのと同様に、ツールを乗り換えることでプロジェクトの見直しが進むわけです。(Asanaでのプロジェクト管理がうまくいかなかった理由)

- 「今後も必要か?」の検証は、この絞り込みに役に立つはずです。これは、引っ越しをするときの状況に似ています。旧居の暮らし方を新居にそのまま引き継ぐことはできず、たいていは何かを諦めることになります。(脱Evernoteを考える)

- 最終的にツールの乗り換えは見送ることになったとしても、乗り換えを検討することで現状のツールの使い方を改めるきっかけが得られるわけです。これは、引っ越しを検討するだけで無駄なモノを処分できる、のに似ています。(ツールの使い分けを改めて考える効用)

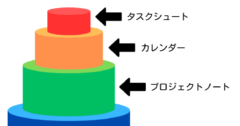

- ちょうど、家の引っ越しをするタイミングで思い切った断捨離ができるように、ツールの移行を行うことで、不要な、あるいは重複しているリピートタスクを整理できるわけです。(たすくま+TaskChuteCloudの併用体制における役割分担と移行の進め方)

- ツールの乗り換えにはそれなりの負担とリスクがありますから、新しいツールが出るたびに乗り換えていてはツールの持つポテンシャルを十分に引き出せないでしょう。いわゆる“引っ越し貧乏”になってしまうのです。(複数のツールをうまく使い分けるにはどうすればいいか)

- 長い時間をかけて調整を続けることで「滑らか」に流れている部分もあり、これも含めてすべて「ご破算」にするのはしのびなく、「ルーチンオールリセット」になかなか踏み切れない。これは引っ越しのときに抱える悩みに似ています。(「ルーチンオールリセット」が難しい場合の代案)

今回の「引っ越し」は現実に住む場所を移す、リアルな引っ越しです。

この引っ越しというプロジェクトに当事者として向き合ってみて改めて気づいたことがあります。

それは、上記に挙げた喩えが実に的確であるということ。

一つひとつ見ていきます。